|

| zur Übersicht |

Merkblatt-

Beilage 35: |

| Die Biologie der Freiheit |

| Zur Entstehung von Autonomie in der Evolution |

| |

| Bernd Rosslenbroich |

| |

| Kann es sein, dass der Mensch schon durch

seine biologische Organisation auf die Fähigkeit zur Freiheit ausgerichtet

ist? Dieser Frage geht Bernd Rosslenbroich, Evolutionsbiologe an der Universität

Witten/Herdecke, nach und entdeckt dabei einen Trend zu immer mehr Autonomie

in der organischen Evolution bis hin zum Menschen. Besonders eindrücklich

zeigt sich dieser Trend in der Entstehung der Möglichkeit zum freien

Spiel bei Säugetieren und Vögeln. Seine »Krönung«

findet er in den biologischen Voraussetzungen für die Ausbildung der

kulturellen Fähigkeiten des Menschen. Rosslenbroich kommt zu dem Schluss,

dass unsere Natur nicht determinierend, sondern ermöglichend ist. –

In einem Ausblick knüpft er die Biologie der Freiheit an die »Philosophie

der Freiheit« Rudolf Steiners an. |

| |

| 1

Die Frage nach der Freiheit beschäftigt den Menschen schon lange. Sie

lässt sich bis weit in die Geschichte von Philosophie und Naturwissenschaft

zurückverfolgen. Dabei wird der Begriff Freiheit sehr unterschiedlich

gebraucht. So kann Freiheit verstanden werden als die Möglichkeit zur

Selbstbestimmung unabhängig vom Willen eines Anderen. Oder auch als

Möglichkeit, bestimmte Handlungen aus einem Spektrum von Optionen seinem

eigenen Wunsch gemäß umsetzen zu können. In wieder anderem

Sinne besteht Freiheit darin, dass wir unseren eigenen Willen selbständig

formen und dass wir bei dieser Herausbildung unseres eigenen Willens nicht

festgelegt sind. |

| In den letzten Jahren hat in Deutschland eine

umfangreiche Debatte stattgefunden, in der es insbesondere um die sogenannte

Willensfreiheit ging. Die Frage war, ob unser handlungsleitender Wille und

unsere Entscheidungsfähigkeit durch bestimmte organische Prozesse festgelegt

ist oder ob wir unser Handeln weitgehend unabhängig und selbstgeführt

bestimmen können. Herausgefordert wurde die Debatte durch Stellungnahmen

einiger Neurowissenschaftler zu Forschungsergebnissen, die eine naturgesetzliche

Determiniertheit des Verhaltens belegen sollen. Die molekularen Funktionen

der Neurone würden letztlich unser Verhalten leiten und lediglich die

Illusion eines freien Willens hervorbringen. Dem traten vor allem Philosophen

vehement entgegen und argumentierten umfangreich für eine selbstverständlich

dem Menschen zukommende Freiheitsfähigkeit.¹ Obwohl viele Naturwissenschaftler

durchaus nicht so einseitige Schlüsse zogen wie etwa Gerhard Roth (2001,

2003) und Wolf Singer (2003) und feststellten, dass auch die neueren Einsichten

der Biologie durchaus nicht der Möglichkeit einer Freiheitsfähigkeit

widersprechen,² schienen die Fronten dieser auch in den Feuilletons

der großen Zeitungen geführten Debatte einigermaßen klar

zu verlaufen: Die Naturwissenschaftler gehen aufgrund der biologischen Organisation

des Menschen eher von einer Determiniertheit seines Handelns aus, während

es mehr in die Domäne der Philosophen fiel, die Freiheitsfähigkeit

des Menschen zu verteidigen. |

¹ Z. B. Geyer 2004, Janich 2008, Nida-Rümelin

2005; vgl. das alphabetische Literaturverzeichnis am Schluss

des Artikels.

² Z.B. Neuweiler 2008, Heilinger 2007, Damasio 2010, Fuchs 2009, Scheurle

2007, Thompson 2007. |

| Ein anderes großes Feld der Diskussion

um die Freiheitsfähigkeit ist die Frage nach dem genetischen Determinismus.

Nach Ansicht vieler Naturwissenschaftler ist der Mensch in seinen Eigenschaften

durch seine genetische Veranlagung festgelegt. Dem ist oft widersprochen

worden, sowohl von philosophischer als auch von naturwissenschaftlicher

Seite.³ Dennoch hat sich diese Auffassung sehr weit durchgesetzt und

beeinflusst das Lebensgefühl der Bevölkerung in der westlichen

Welt. Obwohl gerade die neuesten Erkenntnisse der Genetik selbst zeigen,

dass diese Annahme unhaltbar ist,⁴ hält sie sich hartnäckig

und es werden nach wie vor umfangreiche Forschungsprogramme darauf aufgebaut. |

³ Lewontin et al. 1988, 1991, 2002, Holdrege

1999, Strohman 1998, 2001, 2002, Wieser 1998.

⁴ Bauer 2008, Jablonka 2005, Spork 2009. |

| Auch aus der Evolutionsforschung wird versucht,

eine Festlegung des Menschen herzuleiten. Die Muster unseres Verhaltens

hätten sich aufgrund der Selektionsfaktoren während der Eiszeit

entwickelt. Einzelne »Module«, die man postuliert, hätten

sich im Konkurrenzkampf bewährt und bestimmten noch heute große

Teile unseres Verhaltens. Daher seien wir alle »Fitnessmaximierer«.[a]

Populäre Bücher mit Titeln wie »Mammutjäger in der

Metro« verbreiten diese Behauptungen der Evolutionären Psychologie

in der Bevölkerung. Sie verschweigen dabei aber, dass diese These auch

innerhalb der Naturwissenschaft hoch umstritten ist. |

| Hier sei nur kurz angemerkt, wie sehr viele

der beteiligten Autoren aus ihrer jeweiligen Perspektive heraus argumentieren.

Manche der Naturwissenschaftler scheinen die Ideengeschichte dieser Debatten

nicht zu kennen, die bis ins alte Griechenland zurückreicht. Außerdem

bemerken sie nicht, dass sie eine bestimmte Weltsicht voraussetzen, die

in methodischer Hinsicht zwar für ihre Wissenschaft einen Wert haben

kann, aber nicht ohne Weiteres auf das gesamte Verständnis von Natur

und Mensch anwendbar ist. Auf der anderen Seite scheinen viele Philosophen

die naturwissenschaftlichen Fakten nicht genügend zu kennen, sonst

wären sie in der Lage, den Naturwissenschaftlern nachzuweisen, dass

es gar nicht ihre experimentell erhobenen Daten sind, sondern deren Interpretationen,[b]

die zu einer Kollision mit dem Selbstverständnis des Menschen führt.

So kommen auch Naturwissenschaftler selbst zu ganz unterschiedlichen Aussagen

hinsichtlich der Möglichkeit der Freiheit und berufen sich doch auf

den gleichen Fundus an Forschungsergebnissen.⁵ |

⁵ Eine bemerkenswerte Ausnahme von diesen

verbreiteten Einseitigkeiten ist das kürzlich erschienene, sehr

lesenswerte und gut lesbare Buch von Brigitte Falkenburg (2012) zur Neurobiologie. |

| Ich werde im Folgenden nicht die Argumente

aus diesen Debatten diskutieren, so reizvoll dies wäre. Vielmehr will

ich der Frage nachgehen, ob sich eine Brücke zwischen diesen Gegensätzen

schlagen lässt. Gibt es aus der Biologie Hinweise auf die Möglichkeit

der Freiheit, und wie könnte diese entstanden sein? Kurz gesagt: Gibt

es eine Naturgeschichte der Freiheit? |

| nach oben |

| 2 Muster der Evolution |

| Werfen wir dazu einen Blick in die Evolutionsforschung.

In den herkömmlichen Rekonstruktionen der Evolution gibt es bislang

keine zuverlässige Aussage darüber, was sich denn nun qualitativ

im Laufe der Evolution herausbildete. Es ließ sich zwar zeigen, dass

Bakterien als Erste fossil erscheinen und dass sich dann Zellen mit echtem

Zellkern entwickelten, die sich dann wiederum zu mehrzelligen Formen zusammenfanden.

Daraus entwickelten sich Pflanzen, Pilze und Tiere, unter denen es dann

später auch Säugetiere und Vögel gab. |

| Aber was charakterisiert diese immensen Entwicklungen

eigentlich? Im Anschluss an die Theorie Darwins hatte man zunächst

erwartet, dass es zu einer Zunahme der Überlebensfähigkeit und

einer immer besseren Anpassung gekommen sein müsste. Aber das ist nicht

der Fall: Viele evolutiv ursprüngliche Organismen haben eine hohe Überlebensfähigkeit,

und angepasst ist letztlich jeder Organismus. Eine generelle Veränderung

darin gibt es nicht, auch wenn Anpassungsvorgänge auf den verschiedenen

Stufen jeweils eine Bedeutung haben. In anderen Überlegungen wird angenommen,

dass Organismen immer komplexer oder differenzierter geworden seien. Es

gibt aber viele Beispiele, bei denen Komplexität eher abnimmt.⁶ |

| ⁶ Eine ausführliche Diskussion

dieses Problems findet sich in Rosslenbroich 2002, 2006b. |

| Das Thema ist nicht trivial. Es geht, pointiert

gesagt, um die Bestimmung des Unterschieds zwischen einem Bakterium und

einem Säugetier und derjenigen Prozesse, die sich dazwischen evolutiv

abgespielt haben. Die Synthetische Theorie der Evolution, die in der zweiten

Hälfte des 20. Jahrhunderts dominierte, hat diese qualitative Frage

geradezu unterdrückt: Evolution sei nichts anderes als Zunahme der

Vielfalt. Eine generelle qualitative Veränderung gäbe es nicht,

es käme nur zu verschiedenen Formen der Anpassung. Ob es sich dabei

um die Organisation eines Schwammes oder eines Schimpansen handelt sei unerheblich.

Es wäre also die Frage zu stellen, ob man Muster, »patterns«,

also qualitative Veränderungen in der Grundorganisation der verschiedenen

Gruppen auffinden kann, die in den größeren evolutiven Übergängen

entstanden sind. Gibt es bestimmte Trends in der Evolution? |

| nach oben |

| 3 Veränderungen der Autonomie |

| Schon zu Darwins Zeiten ist gelegentlich die

Vermutung geäußert worden, dass im Laufe der Evolution Organismen

entstünden, die immer autonomer würden und sich von den Umweltbedingungen

emanzipierten. Wenn man diese Vermutung aufgreift und ihr in den biologischen

Daten im Einzelnen nachgeht, zeigt sich, dass in der Evolution schon von

den ersten Anfängen an und dann weiter in allen größeren

Übergängen Grundelemente der Entstehung einer biologischen Autonomie

von Organismen beschreibbar sind. Es kam im Laufe der Höherentwicklung

zu einer größeren Eigenbestimmtheit und damit auch zur Ausbildung

eines dynamischen Gleichgewichtszustandes (Homöostase), der eine erweiterte

Flexibilität gegenüber der Umwelt ermöglicht. Diese Autonomiezunahme

bildet Freiheitsgrade, die in der menschlichen Organisation kulminieren.⁷ |

| ⁷ Rosslenbroich 2006a, 2007, 2009, 2012. |

| Es gibt ein ganzes Arsenal von Ressourcen,

mit denen Organismen diese Autonomie aufgebaut haben. Dazu gehören

äußere Abgrenzungen gegenüber der Umwelt wie die unterschiedlichsten

Hautbildungen und die Entstehung von Schalen, Federn oder Fell. Dazu gehört

die Entwicklung stabiler Blutkreisläufe, so dass Landtiere das Flüssigkeitsmilieu

der Zellen auch unabhängig vom Wasser in der Umgebung aufrecht halten

können. Dazu gehören die vielfältigen Funktionen der Homöostase,

durch die Organismen stabiler werden gegenüber Schwankungen von Umgebungseinflüssen

und die immer umfangreicheren und vielfältigeren Bewegungsmöglichkeiten

der Tiere. Nervensysteme wurden immer besser in der Lage, flexibler und

eigenständiger gegenüber Reizen aus der Umgebung zu agieren. Infolgedessen

wurde auch das Verhalten immer flexibler, bis dahin, dass gewisse Freiheitsgrade

entstanden. Dazu gehört etwa das umfangreiche Lernverhalten bei Schimpansen

oder bei den intelligenten Rabenvögeln und Papageien,[c]

ebenso wie das Spiel der Tiere. |

|

| Nun ist es wichtig zu betonen, dass diese

Autonomiezunahme in der Evolution keiner linearen Reihenfolge entspricht.

Vielmehr gab es immer eine große Bandbreite von Veränderungen,

die zu ganz verschiedenen Kombinationen von Merkmalen der Autonomie führten.

Sie konnten aber auch Zurücknahmen und Verlust von Autonomie enthalten.

Erst langfristig ergaben sich dann Kombinationen, die eine evolutive Zukunft

in dem Sinne hatten, dass sie die Potenz zu weiteren Emanzipationsschritten

enthielten. |

| Gleichzeitig entstanden allerdings auch Anpassungen

an die Umwelt. Sie sind eine der Voraussetzungen für das Überleben

der Organismen. Letztlich bringt die Evolution offenbar differenzierte Kombinationen

von Autonomiemerkmalen und Anpassungen hervor, was in obiger Abbildung am

Beispiel des Delfins erläutert wird. |

| Dies alles führte dazu, dass die Evolution

sehr komplizierte Wege ging. Sie vollzog sich offensichtlich nicht als Auswicklung

irgendeines vorgegeben Planes (wie es das Wort »evolvere« =

auswickeln nahelegt), sondern war zu jeder Zeit voller Entwicklungsdramatik.[d] |

| nach oben |

| 4 Das Spiel bei Tieren |

| Die Möglichkeiten von Flexibilität

und Unabhängigkeit, wie sie unter den höheren Tieren bereits erreicht

werden, drücken sich in einer besonderen Weise im Spiel der Tiere aus.

Es ist heute klar, dass einige Vögel und die meisten Säugetiere

tatsächlich spielen (Burghardt 2005). Aber es bereitet nach wie vor

Schwierigkeiten zu zeigen, welche Funktion das Spielverhalten bei Tieren

hat. Die Annahme, dass Jungtiere damit Verhaltensweisen einüben und

trainieren, die sie später benötigen werden, mag zwar zutreffen,

erklärt aber nicht die evolutive Entstehung des Spiels. Denn warum

ist ein solches Verhalten nicht gleich angeboren, um zuverlässig abzulaufen,

sobald es vom erwachsenen Tier benötigt wird – so wie es bei den

nicht spielenden Wirbeltieren wie etwa den Amphibien oder den Reptilien

der Fall ist? |

| Unter Spielverhalten kann man jede Bewegung,

Objektmanipulation und soziale Interaktion verstehen, die außerhalb

des Zusammenhangs mit einem aktuellen Problem ausgeführt wird. Spiel

ist ein Verhalten, das von unmittelbaren Bedürfnissen und Anforderungen

entkoppelt ist und innerhalb dieser Eigenständigkeit ein hohes Maß

an Flexibilität enthält. Insofern weist es Freiheitsgrade auf,

die Teil der Autonomie der höheren Tiere sind. |

| Während des Spiels werden Bewegungen

neu »erfunden« oder es treten Verhaltensweisen bzw. Bruchstücke

davon auf, die in anderen Zusammenhängen von Bedeutung sein können,

z.B. Flucht-, Angriffs- oder Beutefanghandlungen. Aber im Spiel sind sie

frei und vielfältig kombinierbar. Sie können individuell geprägt

und damit sehr verschieden sein. Viele Säugetiere führen im Spiel

hochkomplexe Bewegungen aus. |

| Bei vielen Tierarten ist Spielverhalten auf

Jungtiere beschränkt, bei anderen kann es auch im Erwachsenenalter

erhalten bleiben. Das gilt vor allem für Raubtiere, Nager, Primaten

und Wale. Namentlich bei erwachsenen Delfinen ist noch ein erstaunliches

Spielverhalten zu beobachten. Unter Vögeln ist es vor allem bei Rabenartigen,

aber auch bei vielen Papageien [c]

stärker ausgebildet. |

| Auch der Vogelgesang ist teilweise Spiel,

wie Walter Streffer (2009) in seinem wunderbaren Buch über Motive der

Autonomie im Gesang der Vögel überzeugend dargelegt hat. Ausgehend

von der eigenständigen musikalischen Qualität des Vogelgesangs

zeigt er, dass die übliche Interpretation als Reviermarkierung mit

Anpassungsfunktion sehr einseitig ist und ein tieferes Verständnis

des Phänomens verhindert. Das Singverhalten hängt nur in bestimmten

Situationen mit biologischen Notwendigkeiten des Lebenserhalts zusammen.

Je nach Art emanzipiert sich ein kleinerer oder größerer Teil

des Gesangs von solchen Beschränkungen und der Vogel bildet eine erstaunlich

hohe Flexibilität im Umgang mit seinen stimmlichen Möglichkeiten

aus. Während Säugetiere ihr Spiel über Körperbewegungen

ausführen, zelebrieren viele Singvögel ihre Flexibilität

über ihre Stimme. |

| Die Zeit, in der die Jungen von Vögeln

und Säugetieren von den Eltern behütet werden, ist ein Freiraum,

in dem die Jungtiere spielen können. Währenddessen sind sie für

eine mehr oder weniger lange Lernphase relativ unabhängig von überlebensnotwendigen

Tätigkeiten. Jungtiere von Reptilien dagegen verhalten sich von Anfang

an annähernd wie Erwachsene im Miniaturformat. |

| Es kommt aber auch noch eine mentale Form

der Flexibilität hinzu: Spiel beinhaltet Verhaltensweisen, die zum

Schein ausgeführt werden, wie z. B. bei Scheinkämpfen. Die Tiere

müssen also in der Lage sein, ein Verhalten vorzugeben bzw. das Vorgeben

eines Verhaltens bei einem Spielpartner zu erkennen. |

| Solche Scheinhandlungen prägen insbesondere

das Spiel der Menschenkinder. Diese Fähigkeit bildet sich etwa im Alter

von zwei Jahren und wird dann in aller Ausführlichkeit über viele

Jahre betrieben. Eine Voraussetzung dafür ist die Entkopplung zweier

beteiligter Repräsentationen im Bewusstsein: Bei Objekten gibt es zum

einen die wirklichkeitsgemäße Repräsentation des Objektes,

zum anderen eine vorgestellte Version desselben Objektes (die Badewanne

als »Schiff«; der »Kuchen« im Sandkasten). Oder

in Bezug auf Tätigkeiten einmal das wirklichkeitsgemäße

Erleben von sich selbst und zum anderen von der gespielten Handlung, die

deutlich als »nur gespielt« erlebt wird. Diese Entkopplung ist

bereits eine hohe Bewußtseinsleistung und steht am Ursprung eines

seiner selbst bewussten Innenlebens. Insofern spielende Tiere Scheinhandlungen

ausführen können, muss davon ausgegangen werden, dass auch ihnen

bereits eine gewisse, rudimentäre Entkopplung dieser beiden Repräsentationen

zur Verfügung steht. |

| Außerdem wird auch bei Tieren regelmäßig

beobachtet, dass Spielpartner, die gegenüber dem anderen überlegen

oder dominant sind, sich zurückhalten (»self-handicapping«),

wie um das Spiel »fair« zu machen. Dies alles setzt einen gewissen

Grad kognitiver Fähigkeiten voraus und dürfte insofern mit der

Leistungsfähigkeit des Zentralnervensystems in Verbindung stehen. Typisch

für das Spiel ist, dass es im sogenannten »entspannten Feld«

stattfindet, d. h. es wird dann gespielt, wenn keine Gefahr zu befürchten

und keine Bedürfnisse zu decken sind. Diese Unabhängigkeit von

»instinktiven Nötigungen« wird auch als Voraussetzung für

die Entkopplung fixierter Handlungsabläufe gesehen. |

| Spiel ist ein Verhalten, das in einer besonderen

Weise das freudige Interesse des Menschen erregt. Wer hat sich nicht schon

einmal vom ausgelassenen Spiel junger Katzen oder Hunde bezaubern lassen?

Mit vielen Haustieren wird gespielt, und miteinander spielende Tiere zu

beobachten, ist für uns immer ein ästhetisches Erlebnis. Das Spielverhalten

von Tieren rührt uns deshalb so an, weil es Anklänge an die umfangreiche

menschliche Verhaltensflexibilität hat. Irenäus Eibl-Eibesfeldt

(1999) schrieb: »Dadurch, dass im Spiel die Handlungen von den ihnen

normalerweise vorgesetzten Instanzen (Antrieben) abgehängt werden können,

schafft sich das Tier ein entspanntes Feld, und es versetzt sich in die

Lage, mit seinem Bewegungskönnen zu experimentieren und sich dialogisch

mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Diese Fähigkeit, sich distanzieren

zu können, steht an der Wurzel dessen, was wir als spezifische menschliche

Handlungsfreiheit erleben« (S. 416). |

| nach oben |

| 5 Die biologische Autonomie

des Menschen |

| Wie steht nun die biologische Organisation

des Menschen dazu? Der Mensch hat zwar nicht den autonomsten Organismus.

Aber wir haben eine spezielle Kombination von Autonomiemerkmalen, die die

Voraussetzung für hochflexible Handlungsweisen bildet und eine schier

unendliche Vielfalt an Tätigkeiten ermöglicht. |

| Einige dieser Merkmale teilen wir mit unseren

nächsten Verwandten, den Säugetieren. Dazu gehört etwa die

Haut, die in einer geradezu genialen Kombination einen effektiven Umweltabschluss

mit dem Schutz vor Flüssigkeitsverlusten gewährleistet, gleichzeitig

aber auch eine hohe Beweglichkeit zulässt, indem sie flexibel und leicht

ist. Die Hautbildungen in großen Teilen der übrigen Tierwelt

neigen entweder dazu, wenig Umweltabschluss zu gewährleisten oder umfangreiche

Substanzeinlagerungen zu bilden, was zwar eine effektive Abgrenzung ermöglicht,

die Grenzschicht aber oft schwer und steif macht. |

| Die Eigenwärme, die wir mit den Säugetieren

und den Vögeln teilen, führt nicht nur zur Konstanz der Körpertemperatur,

die uns zu einem erheblichen Teil von den Temperaturschwankungen der Umgebung

unabhängig werden lässt. Sondern sie ist darüber hinaus auch

die physiologische Voraussetzung für eine ausdauernde Bewegungsfähigkeit,

indem der Sauerstoff viel besser für die Energiegewinnung genutzt werden

kann. Auch der Flüssigkeitshaushalt wird sehr stabil reguliert. Eine

im Vergleich zu vielen Tieren mittlere Körpergröße unterstützt

die homöostatischen Funktionen, bildet aber keine größere

Belastung für die Bewegung an Land. Außerdem haben wir ein extrem

ausgefeiltes Immunsystem.[e] |

| Desweiteren gibt es Merkmale, die wir mit

den anderen Primaten teilen. Dazu gehört etwa das große Bewegungsumfeld

der Gliedmaßen, besonders der Arme. Unterarm und Hand können

gedreht werden und die Hände sind in nahezu jede Richtung beweglich.

Die einzelnen Finger sind mehr oder weniger unabhängig voneinander

beweglich und die Hand kann greifen. Und alles das steht im Zusammenhang

mit einem ausgesprochen großen und sehr differenzierten Gehirn. |

| Unter den nichtmenschlichen Primaten kommen

spezielle Anpassungen vor, die diese Flexibilität einschränken

können, aber insgesamt gibt es einen Trend in der Evolution der Primaten,

diese Flexibilität zu erweitern. Dies führt nicht nur zu einem

breiteren Spektrum von Bewegungsmöglichkeiten, sondern auch zu neuen

Funktionen, die von der Fortbewegung unabhängig sind. So ist es z.B.

den Menschenaffen möglich, Stöckchen, Steine oder Blätter

als Werkzeuge zu benutzen, was Jane Goodall in den 1960er Jahren als Erste

von freilebenden Schimpansen in Ostafrika berichtete. |

| Dazu kommt auch eine hohe Sensibilität

der Hände für das Ertasten von Objekten. Durch die aufrechte Körperhaltung

– bei den Affen immerhin bereits im Sitzen – werden die Hände

für die verschiedensten Tätigkeiten emanzipiert. |

| All diese Merkmale werden beim Menschen hinsichtlich

Flexibilität, Vielfalt und willentlicher Kontrollierbarkeit erheblich

gesteigert. Durch den vollen aufrechten Gang sind die menschlichen Hände

vollständig von Funktionen der Fortbewegung befreit und haben nahezu

unbegrenzte Möglichkeiten, die weit über diejenigen der anderen

Primaten hinausgehen. Dies wird unterstützt durch eine ausgefeilte

und sehr präzise Koordination zwischen Auge und Hand. Beim Menschen

sind die Gehirnareale für die Wahrnehmung und die Steuerung der Hände

sehr stark entwickelt, und das spiegelt sich wieder in der hohen Dichte

von Nervenendigungen in den Muskeln, den Gelenken und in der Haut der Hände. |

| Bisher verfügbare paläontologische

Funde zeigen, dass die Aufrechte eine sehr alte Errungenschaft des Menschen

ist. Sahelanthropus tschadensis und Ororin tugenensis (ca.

6 – 7 Mio. Jahre alt) hatten bereits die aufrechte Körperhaltung.

Das heißt, dass die vollständige Emanzipation der Hände

bereits entstanden war, bevor die eigentliche Gehirnvergrößerung

einsetzte. |

| Doch die Flexibilität, wie wir sie heute

haben, war bei den frühen Hominiden noch nicht in vollem Ausmaß

entwickelt. Die Hände von Australopithecus afarensis zeigen

anatomische Merkmale für präzisere Tätigkeiten mit gegenüber

den anderen Primaten nur leichten Veränderungen. Die ersten größeren

Änderungen in dieser Hinsicht tauchen mit den frühesten Vertretern

der Gattung Homo auf – parallel zu den ersten Steinartefarkten

des Oldowantyps. Aber die Größe des Rückenmarks blieb im

Vergleich zum Homo sapiens begrenzt, was auf eine noch relativ grobe

motorische Koordination hinweist. Die Hände der Neandertaler glichen

bereits stärker der modernen Hand, sie waren aber noch vorwiegend für

einen kraftvollen Griff ausgebildet. Erst mit dem Erscheinen des modernen

Menschen vor etwa 100.000 Jahren sind manipulative Fähigkeiten nachweisbar,

die den heutigen feinmotorischen Möglichkeiten ähnlich sind. Funde,

die man von Hand- und Armskeletten dieser frühen Sapiensmenschen hat,

sind nicht unterscheidbar von denen heutiger Menschen mit athletischerem

Körperbau. Diese anatomischen Veränderungen sind verbunden mit

vielen technischen Errungenschaften, wie sie archäologisch ab dem Jungpaläolithikum

gefunden wurden. |

| Parallel dazu wurde das Bearbeiten von Steinen

immer feiner und präziser, bis hin zu einer erstaunlichen Kunstfertigkeit

in der Herstellung kleinster Pfeilspitzen und Klingen. Diese Entwicklung

muss begleitet worden sein von einer umfangreichen Verstärkung der

sogenannten Pyramidenbahn, die bei keinem anderen Primaten so prominent

ist wie beim heutigen Menschen. Sie ist eine direkte Nervenbahn von der

Großhirnrinde zu den Nervenzellen der Fingermotorik und damit eine

Grundlage für die präzise Bewegung der menschlichen Hand. |

| Die vielfältige Tätigkeit, die die

menschliche Hand ausführen kann, wird auch möglich durch eine

gewisse Ursprünglichkeit mit geringerer Spezialisierung als sie bei

vielen Säugetieren in den Vordergliedmaßen zu finden ist. Sie

ist also nicht so einseitig festgelegt, wie bei vielen unserer Verwandten. |

| Das Gehen in der Aufrechte versetzte die frühen

Hominiden in die Lage, größere Gebiete innerhalb ihres Lebensraumes

zu erreichen und schließlich auch Afrika zu verlassen. Menschen können

ausdauernd wandern und bewältigen dabei Distanzen von mehr als 30 km

pro Tag. Unter den Säugetieren gibt es zwar viele Beispiele für

größere räumliche Reichweiten. Sie setzen aber immer Spezialisierungen

voraus, die beim Menschen zugunsten einer Gesamtkombination flexibler Handlungsmöglichkeiten

zurückgehalten werden. Der Mensch kam dabei in die Lage, ungünstigen

Witterungsbedingungen und saisonalen Veränderungen durch entsprechende

Techniken zu trotzen. Heute halten wir durch Kleidung und Behausungen eine

tropische Mikroumgebung um uns aufrecht, was uns von schwankenden Umweltgegebenheiten

weitgehend emanzipiert. |

| Eine der entscheidenden Techniken war die

Fähigkeit, ein Feuer zu entfachen und zu kontrollieren. Die ersten

Spuren der Feuernutzung stammen vom Homo erectus, was mit anderen

neuen Fähigkeiten dieser Menschen und mit einer erheblichen Zunahme

des Gehirnvolumens korreliert. Die Beherrschung des Feuers erfordert bereits

ein gewisses vorausschauendes Handeln. Dabei muss das Denken von der aktuellen

Situation entkoppelt werden, was die Möglichkeit des flexiblen Handelns

erweitert. Es muss vorausgesehen werden, dass das Feuer den Brennstoff verbrauchen

wird, dass man rechtzeitig nachlegen und im Voraus Brennstoff bereitlegen

muss. Man muss sich vorstellen können, dass man bei niedergebranntem

Feuer frieren wird, oder allgemeiner, die Bedürfnisse voraussehen,

die man in der Zukunft haben wird, und bereits jetzt handeln. |

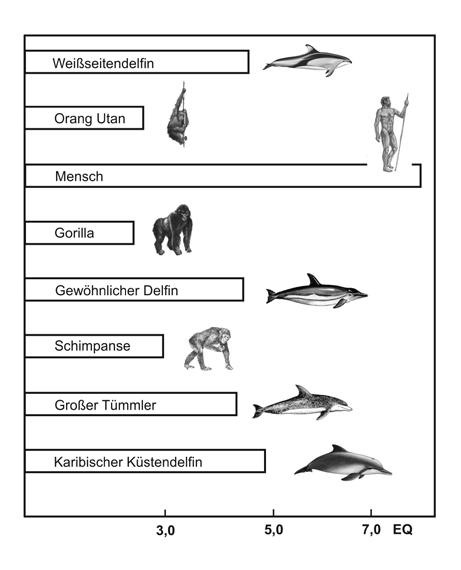

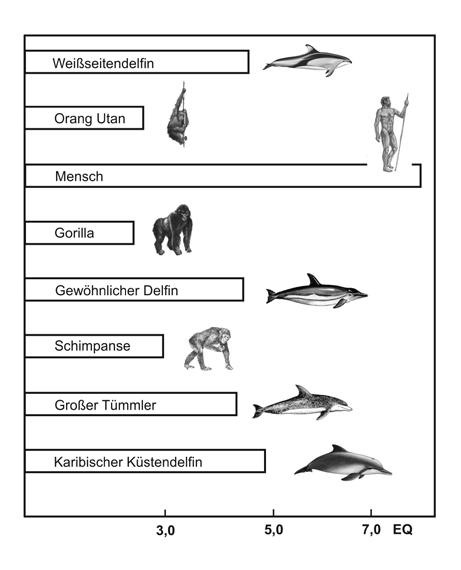

Encephalisationsquotienten (EQ) im Vergleich. Der EQ bestimmt das Verhältnis

zwischen der tatsächlichen relativen Gehirngröße einer Tierart

zur relativen Gehirngröße, wie sie aufgrund der Körpergröße

im Mittel zu erwarten wäre (aus: Marino L (2002): Convergence of complex

cognitive abilities in cetaceans and primates. Brain, Behavior and Evolution

59, 21-32, verändert). |

Kochen schloss nun die Nahrung besser auf,

um ihr mehr Energie entnehmen zu können. Besonders das immer größer

werdende Gehirn benötigte viel Energie. Unser heutiges Gehirn verbraucht

ca. 20 Prozent der Energie, die wir aufnehmen, es ist energetisch also ein

sehr »teures« Organ. |

| Mit seinem großen Gehirn steht der Mensch

unter den Primaten einzig da (nebenstehende Abbildung). Außerdem weisen

vergleichende Daten darauf hin, dass das menschliche Gehirn in der neueren

Evolution eine beträchtliche Reorganisation erfahren hat. Dazu gehört

auch die Differenzierung derjenigen Gehirnareale, die wichtig sind für

die Geschicklichkeit der Hände, der Beine und auch des Sprachapparates,

sowie die Ausbildung der für den Menschen charakteristischen Schichten

der Großhirnrinde. |

| Besonders prominent ist aber die umfangreiche

Ausbildung des Vorderhirns, das nicht auf eine bestimmte Funktion festgelegt

ist, sondern für die Steuerung flexiblen Verhaltens, Neukombinationen

und Planung komplexer Willkürbewegungen zuständig ist. Es ist

sozusagen freigestellt für kreative Verknüpfungen. Damit entstand

auch die Voraussetzung, dass beim Menschen triebhafte oder instinktiv festgelegte

Verhaltensweisen weitgehend unterdrückt und durch selbstgeführte,

autonome Handlungen ersetzt werden können. |

| nach oben |

| 6 Anfänge der kulturellen

Evolution |

| Die erwähnten Steinwerkzeuge liefern

auch Einsichten in die sich entwickelnden mentalen Fähigkeiten früher

Hominiden. Während frühe Werkzeuge vorwiegend nach der Ausgangsform

des Materials beschlagen wurden (frühes Oldowan), erforderten spätere

vorab eine Vorstellung der angestrebten Form und eine gezielte praktische

Umsetzung, um diese zu erreichen. |

| Die Werkzeugnutzung bei Tieren bleibt sehr

einfach, während der Mensch dies zu einer unter den Tieren unerreichten

Vielfalt und Geschicklichkeit entwickelt hat. Schon die Oldowansteinwerkzeuge

deuten auf eine Fähigkeit, Steine zu bearbeiten, wie sie von den heutigen

Schimpansen nicht erlernt werden kann. Neuere Versuche, Schimpansen das

Beschlagen von Steinen beizubringen, sind gescheitert. Später bekamen

Steinwerkzeuge eine solche verfeinerte Formgebung und Retouchierung, dass

sie eindeutig auch ästhetische Aspekte aufweisen.⁸ |

| ⁸ Schad 1985. |

|

| Artefakte verschiedener Epochen (von links):

Oldowankultur, Acheuléenkultur, Solutréenkultur. Ganz rechts

ist eine Harpune mit zwei Hakenreihen aus dem Magdalénien Frankreichs

abgebildet. Das Aufreten solcher Widerhaken lässt auf einen Bewusstseinsschritt

schließen der die Vorstellung von der Wirkung der Haken im Inneren

einer Beute ohne unmittelbare Wahrnehmung ermöglichte (aus: Johanson

D, Edgar B 2000). |

| Damit gibt es also recht alte Objekte, die

bereits einfache künstlerische Elemente aufweisen. Aber eine noch weitergehende

künstlerische Bedeutung bekommen viele der Dinge, die die Menschen

des Aurignacien hinterlassen haben. Die reichhaltigen Funde in Europa ab

ca. 40.000 vor heute werden mit dem modernen Homo sapiens in Verbindung

gebracht, der sich in dieser Zeit neu aus Afrika ausbreitete. Dazu gehören

beispielsweise Schnitzereien und Ritzungen an Knochen, Elfenbein oder Geweihen.

Jetzt waren jene Freiheitsgrade erreicht, die es ermöglichten, eine

Kunst zu produzieren, die ganz von den Notwendigkeiten des Lebenserhalts

entkoppelt war. |

| Die Kunstprodukte spiegeln die sich neu entwickelnde

Fähigkeit, mit Bildern und abstrakten Formen umzugehen und sich darüber

mitzuteilen. In dieser Zeit entstanden auch jene wunderbaren Höhlenmalereien

Süd-West-Frankreichs und Nordspaniens. Die Bilder, die vorwiegend die

eiszeitliche Tierwelt mit oft sehr charakteristischen Details darstellen,

sind ja im Dunklen der Höhle, entkoppelt von der direkten Wahrnehmung

des gemalten Motivs, entstanden. Es kann angenommen werden, dass diese Höhlenmalerei

ein ganz wesentliches Übungsfeld dafür war, mit Vorstellungen

und inneren Bildern zunehmend autonom umzugehen.⁹ |

| ⁹ Rosslenbroich und Rosslenbroich 2012. |

| Während des Neolithikums erreichten die

Menschen durch Landwirtschaft und Domestikation von Tieren eine weitere

Emanzipation, indem sie vom gegebenen Nahrungsangebot der Umwelt unabhängiger

wurden und einen größeren Teil der Erfüllung ihrer Bedürfnisse

selbst organisieren konnten. Hütten und Häuser dienten zunehmend

dem Schutz vor der Witterung, und die technische Ausstattung machte manche

Einflüsse der Umwelt beherrschbarer. Heute geht diese Emanzipation

vielfach so weit, dass wir in erheblichem Ausmaß den Kontakt zur natürlichen

Umwelt verloren haben und sie zerstören. |

| nach oben |

| 7 Die Jugendzeit |

| Der Mensch hat eine ausnehmend lange Zeit

der Jugendentwicklung, was auch im Zusammenhang mit der Autonomiezunahme

steht:¹° Eine verlängerte Zeit zum Lernen und Ausreifen von

Fähigkeiten erweitert die kulturell und individuell entwickelbaren

Tätigkeiten erheblich gegenüber mehr instinktiv festgelegtem Verhalten,

das beim heutigen Menschen kaum noch eine Rolle spielt. Das lässt sich

auch in der Gehirnreifung feststellen, die unter allen Primaten am längsten

dauert. Dies und die Möglichkeit der Reifung durch Übung und Erfahrung

erweitert die Plastizität der corticalen Funktionen drastisch. |

| ¹° Kipp 1991. |

| Untersuchungen zeigten, dass der spezialisiertere

Neandertaler eine beschleunigte Körperentwicklung gegenüber anderen

Frühmenschen und dem heutigen H. sapiens hatte, so dass er früher

erwachsen war.¹¹ Die höhere Flexibilität des H. sapiens

mit der Ausbildung einer besonders diffenzierten Kultur basiert also gerade

auf der verlangsamten Entwicklung im Jugendalter. Daraus lässt sich

leicht ableiten, dass es für heutige junge Menschen von entscheidender

Bedeutung ist, für ihre individuelle Entwicklung genügend Zeit

zu haben. Alle Versuche, Ausbildung und Erziehung zu beschleunigen, wird

ihre kreativen Möglichkeiten reduzieren. Gerade die Schule sollte alles

daran setzen, dieses Freiheitspotenzial junger Menschen zu nutzen, sein

Ergreifen zu fördern und die dafür benötigte Zeit zu schützen.

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dies zum Wertvollsten gehört,

was uns die Evolution mitgegeben hat. |

| ¹¹ Ziegler 2004, Ramirez Rozzi &

Bermudez de Castro 2004, Smith et al. 2010. |

| Hier wird nun auch deutlich, dass das Spiel

elementar zu unserem Menschsein gehört. Die Anklänge daran gibt

es, wie oben ausgeführt, bereits bei Säugetieren und Vögeln.

Aber bei keinem anderen Lebewesen ist das Spiel so bedeutend wie beim Menschen,

nicht nur in Kindheit und Jugend. Spiele machen einen umfangreichen Teil

der Kultur aus. Vom Schach über Fußball, Reiten oder Skifahren

bis hin zu den Olympischen Spielen kultivieren wir unsere Emanzipation.

Im Sport oder auch in der bewundernswerten Zirkusakrobatik verbindet sich

das Spiel mit der Kultivierung der Bewegungsautonomie. |

| Im Spiel sind wir kreativ. Das wusste auch

Friedrich Schiller und formulierte in den Briefen über die ästhetische

Erziehung des Menschen (15. Brief): »…der Mensch spielt nur,

wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch,

wo er spielt.«¹² |

| ¹² Zitiert nach Matuschek 2009. |

| Der niederländische Kulturhistoriker

Johan Huizinga (2009) entwickelte sogar ein Erklärungsmodell, nach

dem der Mensch seine Fähigkeiten besonders über das Spiel entwickelte

(Homo ludens = der spielende Mensch). Er entdecke im Spiel seine individuellen

Eigenschaften und entwickle sich anhand der dabei gemachten Erfahrungen

zum dem, was er ist. Spielen setze dabei Handlungsfreiheit und eigenes Denken

voraus. |

| Die Natur, wie sie uns aus der Evolution hervorgehen

ließ, formt also die Grundlage für die hochgradig flexiblen Möglichkeiten

des kulturschaffenden Menschen. Das Ergebnis unserer organischen Evolution

ist ein hohes Maß an Flexibilität auf verschiedensten Ebenen

und bildet damit die physiologischen Voraussetzungen für die Möglichkeit

der Freiheit. Der Mensch ist keineswegs determiniert durch seine Natur.

Sondern er ist schon von Natur aus mit umfangreichen Freiheitsmöglichkeiten

ausgestattet, die dann kulturell ergriffen und weiter geführt werden

können – weit über das hinaus, was die Natur lediglich der

Möglichkeit nach anbietet. Die biologische Geschichte der Menschheit

muss erzählt werden in den Begriffen von Autonomie, zunehmender Flexibilität

und Freiheitsgraden. |

| Immer handelt es sich aber nur um eine relative

Autonomie, denn gleichzeitig sind wir an viele Bedingungen des Organismus

und der Umwelt gebunden. Wir benötigen Nahrung, Schlaf, Erholung, eine

gesunde soziale Umwelt und vieles mehr. Auch unser Handeln ist an organische

Bedingungen geknüpft, und vielfach scheinen archaische und wenig reflektierte

Auslöser von Verhaltensweisen eine Rolle zu spielen. Wenn man nur diese

Seite unserer Natur betrachtet, finden Theorien wie etwa die eingangs erwähnte

evolutionäre Psychologie durchaus Argumente, und die eine oder andere

Interpretation aus dieser Perspektive mag ja zutreffen. Aber man kann nicht

das Handeln des Menschen einseitig auf diese Perspektive beschränken. |

| Gesundheitliche Einschränkungen können

unsere Möglichkeitenmehr oder weniger stark begrenzen. Bedeutet Gesundheit

nicht generell, eine umfangreiche Autonomie zu haben, sowohl körperlich

als auch seelisch-geistig? |

| In diesem Sinne ist unsere Natur nicht determinierend,

sondern ermöglichend. Damit löst sich der am Anfang dieses Beitrags

beschriebene Gegensatz zwischen philosophischer und naturwissenschaftlicher

Auffassung auf. |

| nach oben |

| 8 Philosophie der Freiheit |

| In dem Buch Die Philosophie der Freiheit

entwickelt Rudolf Steiner (1918), dass dem Menschen eine grundlegende Freiheitsfähigkeit

zukomme. Diese Freiheit sei allerdings nicht in allen menschlichen Handlungen

gegeben, sondern nur dort, wo der Mensch zu einem wirklich individuellen,

unabhängigen Urteil komme. Der freie Geist handle nach seinen eigenen

Intuitionen, die er aus dem Ganzen seiner Ideenwelt durch das Denken auswählt.

Diese Auffassung bezeichnet er als den »Ethischen Individualismus«.

Im 12. Kapitel formuliert er: »Der ethische Individualismus steht

… nicht im Gegensatz zu einer recht verstandenen Entwickelungstheorie,

sondern folgt direkt aus ihr. Der Haeckelsche Stammbaum von den Urtieren

bis hinauf zum Menschen als organisches Wesen müßte sich ohne

Unterbrechung der natürlichen Gesetzlichkeit und ohne eine Durchbrechung

der einheitlichen Entwickelung heraufverfolgen lassen bis zu dem Individuum

als einem im bestimmten Sinne sittlichen Wesen … Der ethische Individualismus

ist … die Krönung des Gebäudes, das Darwin und Haeckel für

die Naturwissenschaft erstrebt haben. Es ist vergeistigte Entwickelungslehre

auf das sittliche Leben übertragen … Von einer sich selbst verstehenden

Naturwissenschaft hat der ethische Individualismus nichts zu fürchten:

die Beobachtung ergibt als Charakteristikum der vollkommenen Form des menschlichen

Handelns die Freiheit« (S. 198-201). |

| Mit dem oben beschriebenen Konzept der Autonomieentstehung

in der Evolution ist diese Annahme, dass sich der »Haeckelsche Stammbaum«,

wie Steiner sich in seiner Zeit ausdrückte, bis hin zum Menschen als

freiheitsfähigem Wesen verfolgen lassen müsste, bestätigt

und in Einzelbelegen ausgeführt. |

| nach oben |

| 9 Noch ein Blick auf die Tiere |

| Ich will noch einmal auf die Tiere zurückkommen.

Es ist großartig, zu erleben, wie dieses Panorama der Autonomie bei

ihnen in verschiedenster Weise veranlagt ist. Durch die beschriebenen Einsichten

habe ich eine neue Perspektive auf viele Phänomene der Natur gewonnen.

Spielenden Tieren zuzusehen ist nicht nur eine nette Beobachtung, sondern

macht erlebbar, wie die Natur beginnt über sich selbst hinauszuwachsen.

Eine jagende Katze mit ihren dynamischen, eleganten, präzisen Bewegungen

zu beobachten, die Moschusochsen zu sehen, wie sie mit ihrer immensen Stoffwechselautonomie

dem rauhen Klima auf dem Dovrefjell in Norwegen trotzen, oder den Flugmanövern

der Küstenseeschwalbe zuzusehen, gibt vor diesem Hintergrund immer

neue Einblicke in das, was die Natur zu erzählen hat. |

| Wenn die Raubvögel sich am frühen

Morgen ohne einen einzigen Flügelschlag von der Thermik in die Höhe

tragen lassen, zelebrieren sie ihre Bewegungsautonomie im Flug und spielen

mit den Strömungen, als ob sie uns sagen wollten, worin für sie

der Inbegriff der Freiheit liegt. |

| Walter Streffer öffnete meine Ohren für

die enorme musikalische Flexibilität, die die Meistersinger unter unseren

Vögeln hervorbringen können. Zu erleben wie ein Pferd einem geschulten

und sensiblen Reiter seine Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung

stellt und dabei seine Schönheit und Eleganz präsentiert; die

engagierte Mitarbeit eines Hundes zu beobachten, der einen Blinden führt;

oder die ausgelassene Spiel- und Bewegungsfreude von Delfinen zu sehen:

All solche Erlebnisse bekommen eine neue Dimension. |

| Vermittels der Empathie [f]

können wir das emotionale Leben vieler Tiere erfahren.¹³

Freude, Zuneigung, Wohlbefinden, Erregung und Kummer sind Fähigkeiten

hoch autonomer Tiere. Ich teile angesichts dieser Einblicke absolut Marc

Bekoffs (2007) eindringlichen Appell für eine grundlegende Änderung

im Umgang mit den Tieren in der industriellen Landwirtschaft und in wissenschaftlichen

Experimenten. |

¹³ Einigen modernen Verhaltensforschern

gelingt es zunehmend, dies auch in wissenschaftliche Beschreibungen

aufzunehmen: Marc Bekoff (2007), Frans de Waal (2011), Lawick-Goodall J

van (1971). |

| Das Verhalten der Tiere fasziniert Menschen

jeden Alters, und es gibt vieles, was uns mit ihnen verbindet. Wir nehmen

einen Teil von uns selbst in ihnen wahr. Bekoff schreibt: »In many

ways ›we are them‹ and ›they are us‹.« Der Verhaltensforscher

Günter Tembrock, der im Januar 2011 im Alter von 92 Jahren verstarb,

sagte es noch treffender: »Es steckt das ganze Tier im Menschen, aber

nicht der gesamte Mensch im Tier«.¹⁴ |

| ¹⁴ Hartmut Wewetzer: Günter

Tembrock. Ein Ohr für Tiere, in: Tagespiegel 27.1.2011. |

| Auch der Philosoph Hans Jonas (1973) verbindet

den Ursprung der Freiheit mit der gesamten Tierwelt und führt sie an

deren früheste Ursprünge zurück: |

| »In der lauten Entrüstung über

den Schimpf, den die Lehre von der tierischen Abstammung der metaphysischen

Würde des Menschen angetan habe, wurde übersehen, dass nach dem

gleichen Prinzip dem Gesamtreich des Lebens etwas von seiner Würde

zurückgegeben wurde. Ist der Mensch mit den Tieren verwandt, dann sind

auch die Tiere mit dem Menschen verwandt und in Graden Träger jener

Innerlichkeit, deren sich der Mensch, der vorgeschrittenste ihrer Gattung,

in sich selbst bewußt ist … An welchem Punkte dann in der enormen

Spanne dieser Reihe läßt sich mit gutem Grund ein Strich ziehen,

mit einer ›Null‹ an Innerlichkeit auf der uns abgekehrten Seite

und der beginnenden ›Eins‹ auf der uns zugekehrten? Wo anders

als am Anfang des Lebens kann der Anfang der Innerlichkeit angesetzt werden?«

(Jonas 1992, S. 17). |

| nach oben |

| Literatur |

| Bauer J (2008): Das kooperative Gen. Abschied

vom Darwinismus, Hamburg |

| Bekoff M (2007): The emotional lives of

animals, Novato California |

| Burghardt G (2005): The Genesis of Animal

Play. Testing the Limits, Cambridge, MA |

| Damasio A (2010): Self comes to mind. Constructing

the conscious brain, London |

| Eibl-Eibesfeldt

I (1999): Grundriss der vergleichenden Verhaltensforschung, München,

Zürich |

| Falkenburg B (2012): Mythos Determinismus.

Wieviel erklärt uns die Hirnforschung?, Heidelberg. |

| Fuchs T (2009): Das Gehirn – ein Beziehungsorgan.

Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption, Stuttgart |

| Geyer C (Hrsg.) (2004): Hirnforschung und

Willensfreiheit, Frankfurt |

| Heilinger JC (Hrsg.) (2007): Naturgeschichte

der Freiheit, Berlin, New York |

| Holdrege C (1999): Der

vergessene Kontext. Entwurf einer ganzheitlichen Genetik, Stuttgart |

| Huizinga

J (2009): Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Hamburg |

| Jablonka E, Lamb MJ (2005): Evolution in

Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation

in the History of Life, Cambridge MA |

| Janich P (Hrsg.) (2008): Naturalismus und

Menschenbild, Hamburg |

| Johanson D, Edgar B (2000): Lucy und ihre

Kinder, Heidelberg |

| Jonas

H (1973): Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer philosophischen

Biologie, Göttingen |

| Jonas H (1992): Philosophische Untersuchungen

und metaphysische Vermutungen, Frankfurt a.M., Leipzig. |

| Kipp

FA (1980, 21991): Die Evolution des Menschen im Hinblick auf seine lange

Jugendzeit, Stuttgart |

| Lawick-Goodall

J van (1971): Wilde Schimpansen. 10 Jahre Verhaltensforschung am Gombe-Strom,

Hamburg |

| Lewontin

R (2002): Die Dreifachhelix. Gen, Organismus und Umwelt, Heidelberg |

| Lewontin R, Rose S, Kamin LJ (1988): Die

Gene sind es nicht. Biologie, Ideologie und menschliche Natur, München |

| Lewontin RC (1991): Biology as Ideology,

New York |

| Matuschek S (Hrsg.) (2009): Friedrich Schiller:

Über die ästhetische Erziehungdes Menschen in einer Reihe von

Briefen, Frankfurt |

| Neuweiler G (2008): Und wir sind es doch

– die Krone der Evolution, Berlin |

| Nida-Rümelin

J (2005): Über menschliche Freiheit, Stuttgart |

| Ramirez Rozzi FV, Bermudez de Castro JM (2004):

Surprisingly rapid growth in Neanderthals, in: Nature 428,

936-939 |

| Rosslenbroich B (2002): Geschichte und

Problem des Höherentwicklungsbegriffs, in: Tycho de Brahe Jahrbuch,

7-75 |

| Rosslenbroich B (2006a): Zur Autonomieentstehung

in der Evolution – Eine Übersicht, in: Tycho de Brahe Jahrbuch,

157 - 200 |

| Rosslenbroich B (2006b): The notion of

progress in evolutionary biology - the unresolved problem and an empirical

suggestion, in: Biology and Philosophy 21, 41-70 |

| Rosslenbroich B (2007): Autonomiezunahme

als Modus der Makroevolution, Nümbrecht |

| Rosslenbroich B (2009): The theory of increasing

autonomy in evolution: a proposal for understanding macroevolutionary innovations,

in: Biology and Philosophy 24, 623-644 |

| Rosslenbroich B (2012): On the origin of

autonomy – a new look at the major transitions in evolution (in

Vorbereitung) |

| Rosslenbroich M, Rosslenbroich B (2012): Die

französich-spanische Höhlenkunst – Wiege der Autonomie des

menschlichen Bewusstseins, in: die Drei 11/2012 (in Vorbereitung) |

| Roth G (2001): Fühlen, Denken, Handeln.

Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, Frankfurt a. M. |

| Roth G (2003): Aus Sicht des Gehirns,

Frankfurt a. M. |

| Schad

W (1985): Die frühen Erfahrungen am Stein der Erde. Von der Kunst

des späten Atlantiers, in: die Drei 11/1985, 795-825 |

| Scheurle HJ (2007): Hirnfunktion und Willensfreiheit.

Eine minimalistische Hirntheorie. Perspektiven, in: Matthiessen P (Hrsg.):

Schriften zur Pluralität in der Medizin, Frankfurt |

| Singer

W (2003): Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung,

Frankfurt a. M. |

| Smith TM, Tafforeau P, Reid DJ, Pouech J,

Lazzari V, Zermeno JP, Guatelli-Steinberg D, Olejniczak AJ, Hoffman A, Radovèiæ

J, Makaremi M, Toussaint M, Stringer C, Hublin JJ (2010): Dental evidence

for ontogenetic differences between modern humans and Neanderthals,

in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States

of America 107(49), 20923-20928, DOI: 10.1073/pnas.1010906107 |

| Spork P (2009): Der zweite Code. Epigenetik

- oder wie wir unser Erbgut steuern können, Hamburg |

| Steiner R (1918): Die

Philosophie der Freiheit (GA 4), Ausgabe Dornach 1978 |

| Streffer

W (2009): Klangsphären. Motive der Autonomie im Gesang der Vögel,

Stuttgart |

| Strohman R (2001): Was kommt nach dem genetischen

Determinismus?, in: Laborjournal 6, 24-26 |

| Strohman R (2002): Maneuvering in the complex

path from genotype to phenotype, in: Science 296, 701-703 |

| Strohman RC (1998): Eine Kuhn‘sche

Revolution in der Biologie steht ins Haus. Arbeitsmaterialien zur Technologiefolgenabschätzung

und -bewertung der modernen Biotechnologie, in: Universität

Hamburg No. 9 |

| Thompson E (2007): Mind in life. Biology,

phenomenology, and the sciences of mind, Cambridge/MA, London |

| Waal

F de (2011): Das Prinzip Empathie. Was wir von der Natur für eine

bessere Gesellschaft lernen können, München. |

| Wieser W (1998): Die Erfindung der Individualität

oder Die zwei Gesichter der Evolution, Heidelberg, Berlin |

| Ziegler R (2004): Beschleunigtes Wachstum

bei Neandertalern, in: Naturwissenschaftliche Rundschau 57(9),

510-511 |

| |

| in »die

Drei« 10/2012; S.15-34 |

| Unsere Anmerkungen |

| a] vgl. Mbl-B.26 |

| b] So stellt auch in der Geisteswissenschaft

die Interpretation (also das In-Begriffe-Giessen und damit In-einen-Kontext-Stellen)

einer Imagination, Inspiration

oder Intuition die eigentliche

Erkenntnisklippe dar. |

| c] zB. Kakadus |

| d] Dieses allumfassend angelegte

Schauspiel der Entwicklung kann als Suche des schaffenden Wesens nach Erkenntnis

seiner selbst aufgefasst werden. |

| e] Das Immunsystem kann als

mittelbarer Ausdruck des ICh im lebendigen physischen Leib betrachtet werden. |

| f] Die Fähigkeit innerlich

mitzuleiden (Empathie) setzt den Menschen überhaupt erst in die Lage,

ein Phänomen erlebend zu begreifen. Dies erfordert allerdings ein ausgewogenes

und dadurch neutrales Mitwirken von Sym- und Antipathie. |

| nach oben oder zur Übersicht |

© for Unsere Anmerkungen 2012 by DMGG

revid.201505 |

| https://wfgw.diemorgengab.at/WfGWmblB35.htm |